-

芭蕉・一茶・子規 それぞれの常陸国紀行

¥1,100

A5サイズx173頁 日本を代表する三人の俳人、松尾芭蕉、小林一茶、それと正岡子規は時代も違うが独自の俳諧の世界を築き上げた第一人者です。 芭蕉が過ごしたのは江戸時代前期、一茶は江戸時代後期、正岡子規は明治時代とそれぞれ時代が違いますが、この三人が常陸国南部から房総、銚子などを訪れた記録(紀行文や日記)から、その当時訪れた場所などの現在の様子と当時の様子を比べながら見ていくと、彼らが訪れていた時に見た風景や人の様子などを想像することが出来るとともに、芭蕉・一茶・子規がどのような暮らしをしていたのか、そしてその後の生活の様子なども思い描くことが出来ます。 芭蕉が鹿島を訪れたのは奥の細道に出掛ける2年前の貞享四年(1687)八月の中秋の名月を鹿島で月見をするためでした。また一茶は芭蕉の130年後の文化十四年(1817)五月に龍ヶ崎、牛久、土浦、高浜、小川、行方、北浦、鹿島、潮来、銚子と常陸国南部(利根川北部)をぐるっと一周しています。更に子規は学生時代に当時鉄道が急速に普及し始めていましたが、まだ通じていない水戸街道を弥次喜多道中さながらに明治22年(1889年)4月に水戸まで徒歩旅行をしました。一茶の72年後になります。年齢も、芭蕉は40代、一茶は50代、子規は20代です。 ここでは松尾芭蕉の「鹿島紀行(鹿島詣)」、小林一茶の「七番日記」(文化十四年春)、正岡子規の「水戸紀行」を紐解きながら、それぞれが訪れた場所を訪ね、三人がそれぞれどんな思いを抱きながら旅をしたのか、当時の交通事情なども想像しながら推察してみました。 (目 次) 1, 松尾芭蕉の鹿島紀行(鹿島詣) ・・・・・・・・・・ 4 (1-1) 鹿島紀行(詣)原文 ・・・・・・・・・・ 5 (1-2) 鹿島紀行(詣)現代語訳 ・・・・・・・・・・ 8 (1-3) 解説:深川~布佐(木下) ・・・・・・・・・・ 12 (1-4) 解説:仏頂和尚について ・・・・・・・・・・ 19 (1-5) 解説:潮来(自準亭) ・・・・・・・・・・ 26 (1-6) 解説:本間道悦とその後の本間家 ・・・・・・・・・・ 32 (1-7) 解説:芭蕉の句碑 ・・・・・・・・・・ 36 2, 小林一茶の常陸の国行脚 ・・・・・・・・・・ 39 (2-1) 故郷柏原と江戸 ・・・・・・・・・・ 39 (2-2) 房総への旅1 ・・・・・・・・・・ 44 (2-3) 房総への旅2 ・・・・・・・・・・ 51 (2-4) 布川~板久(潮来) ・・・・・・・・・・ 55 (2-5) 銚子 ・・・・・・・・・・ 63 3, 正岡子規の水戸紀行 ・・・・・・・・・・ 71 (3-1) 出立~千住まで ・・・・・・・・・・ 72 (3-2) 千住~松戸~小金~我孫子 ・・・・・・・・・・ 87 (3-3) 我孫子~取手~藤代 ・・・・・・・・・・ 97 (3-4) 藤代~牛久~荒川沖~中村~土浦 ・・・・・・・・・・ 104 (3-5) 土浦~中貫~稲吉~石岡 ・・・・・・・・・・ 112 (3-6) 石岡~竹原~片倉~小幡 ・・・・・・・・・・ 125 (3-7) 小幡~長岡~水戸 ・・・・・・・・・・ 136 (3-8) 水戸散策(1)弘道館・水戸城跡 ・・・・・・・・・・ 146 (3-9) 水戸散策(2)偕楽園周辺 ・・・・・・・・・・ 153 (3-10) 大洗 ~ 4月7日 帰京 ・・・・・・・・・・ 161

-

常陸国風土記を巡る-遺称地を訪ねて-

¥1,200

常陸国風土記の口訳解説と、遺称地と思われる場所の詳細を載せています。 風土記探検の面白さを体験してみませんか? A5版 全292ページ +差し込み地図14ページ 著者:木村 進 (送料無料) 目 次 第1章 常陸国風土記の成立ち・・・・・・・・・・・・・・ 3 第2章 常陸国風土記の本文・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2-1 総記・・・・・・ 6 2-2 新治(にいはり)郡・・・ 13 2-3 筑波(つくは)郡・・15 2-4 信太(しだ)郡 ・・・ 18 2-5 茨城(うばらき)郡・・ 21 2-6 行方(なめかた)郡・・・ 24 2-7 香島郡・・・・・ 34 2-8 那賀郡 ・・・・・・ 41 2-9、久慈郡・・・・・ 43 2-10 多珂(たか)郡 ・・・・49 第3章 風土記の遺称地を訪ねる ・・・・・・・・・・・・ 51 3-1 古代の地形から見た常陸国風土記の世界(南部)・・ 51 3-2 新治郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 3-3 筑波郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 3-4 信太郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 3-5 茨城郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91 3-6 行方郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 (1)玉造地区(荒原郷・曾禰郷)・・・・・・・・・・・ 115 (2)手賀・井上・行方地区(提賀郷・井上郷・行方郷)・・ 131 (3)小高・麻生地区(小高郷・麻生郷・香澄郷)・・・・・ 140 (4)北浦・大生地区(大生郷・道田郷・藝都郷・逢鹿郷)・・ 150 (5)潮来地区(板来郷)・・・・・・・・・・・・・・ 171 (6)鉾田(当麻)地区(当麻郷)・・・・・・・・・・ 180 3-7 香島郡(鹿島郡)・・・・・・・・・・・・・・・・ 184 3-8 那賀郡(那珂郡)・・・・・・・・・・・・・・・・ 217 3-9 久慈郡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240 3-10 多珂郡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286

-

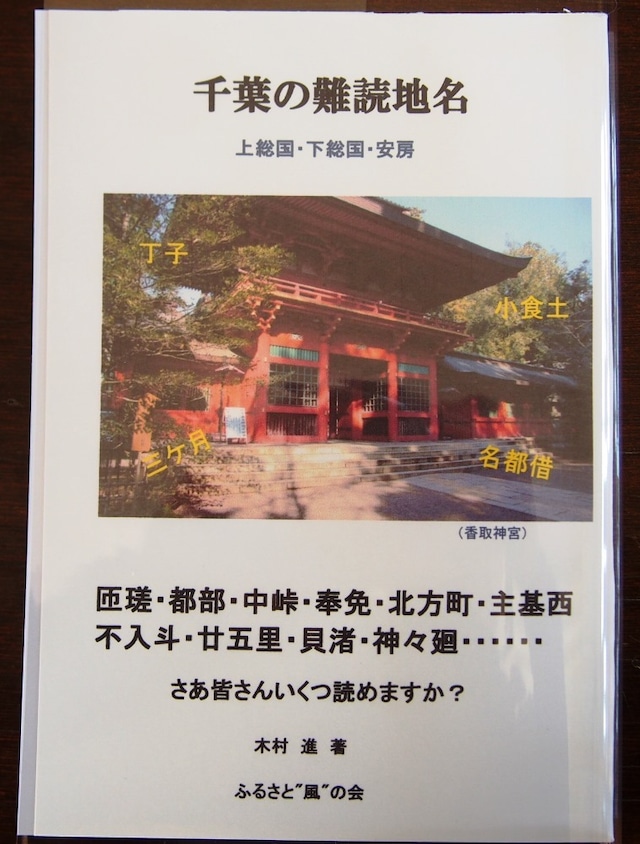

千葉県の難読地名

¥1,200

A5サイズ×250ページ 千葉県の難読地名とその名前の由来をまとめてみました。 茨城県に続いての難読地名シリーズです。 (送料無料) 千葉県の難読地名とその名前の由来をまとめてみました。 日本の各地にある漢字地名の中には読み方がわからないものや、その地名由来がまったくわからないものが数多く存在します。それらの地名がどの様な経緯から生まれたのかを昔から多くの人が考えてきましたがいまだに謎のままです。でも日本語そのものもどこから来たのか、どのようにして成り立っているのかもあまり知られていません。現在の日本語が文字になった時、最初は発音に合わせた読みに漢字を当てはめてあらわしていました。 ひらがなが出来るまでは漢字はいわばこの発音を当てた別な漢字で表現されていたようです。平安時代に書かれた辞書「和名類聚抄」には各地の郡名や郷名がその読みに和訓がつけられ、それらの地名漢字の読み方が書かれています。現在の千葉県は「安房(阿八:アワ)」「上総(加三豆不佐:カミツフサ)「下総(之毛豆不佐:シモツフサ)」)」の三国に分かれていますが、その前は捄国(ふさのくに、麻がとれる国)と呼ばれていたところが分割して成立したといわれています。 また、大和朝廷の奈良や京都などの都からは初期のうちは横須賀から東京湾を舟で渡り市原の方が都に近いために上総国となり、現在の東京(江戸)に近い市原が国府の国は下総となりました。また安房国は少し遅れて成立しますが、ここには四国阿波地方の人々が舟でやってきた事から安房(あわ)の国名になったと解釈されています。このような歴史を踏まえながら現在残されている難読地名も解釈していく必要があると考えられます。 本書には千葉県の257個の地名を載せています。この地名のすべてが読み難いというわけではありませんが、その名前の由来が気になる地名を出来るだけ載せ、その地名の由来などを分る範囲で記載しています。

-

常陸国における源平合戦

¥880

B5サイズ×138ページ (内:カラー 44頁) 常陸国にやってきた源氏と平氏の一族は、関東武士団としてお互いにその領土を広げて来ました。 そして常陸国南部を桓武平氏、北部を源氏の佐竹氏が領して戦国時代をむかえます。 そして戦国時代末期に一気に佐竹氏(源氏)が常陸国を支配しました。 京の都での源平合戦の400年後に常陸国ではどんな争いが起ったのでしょうか。 ここでは、常陸国での源氏・平氏の成り立ちや、最後に常陸国を統一した佐竹氏の歴史的な背景にも迫ります。 (送料無料) (目 次) 1, 律令制と親王任国 ・・・・・・・・・・ 3 2, 源氏と平氏のはじまり ・・・・・・・・・・ 7 3, 常陸国における平氏のはじまり ・・・・・・・・・・ 10 4, 平将門の乱 ・・・・・・・・・・ 13 5, 常陸国における源氏のはじまり ・・・・・・・・・・ 31 6, 常陸大掾氏(多気大掾) ・・・・・・・・・・ 35 7, 吉田(馬場)大掾氏 ・・・・・・・・・・ 40 8, 河内源氏と常陸源氏 ・・・・・・・・・・ 49 9, 佐竹氏(源氏)平安~鎌倉時代 ・・・・・・・・・・ 60 10, 佐竹氏(源氏) 室町~戦国時代 ・・・・・・・・・・ 68 11, 奥七郡(佐竹氏の根拠地) ・・・・・・・・・・ 76 12, 金砂山城 ・・・・・・・・・・ 80 13, 南部に広がった常陸平氏一族 ・・・・・・・・・・ 84 14, 戦国末期の常陸国 ・・・・・・・・・・ 88 15, 府中城落城(大掾氏の滅亡) ・・・・・・・・・・ 91 16, 南方三十三館仕置(1) 残された記録 ・・・・・・・・・・ 94 17, 南方三十三館仕置(2) 館主たちの終焉の地 ・・・・・ 97 (17-1) 島崎氏終焉の地 ・・・・・・・・・・ 99 (17-2) 鹿島氏終焉の地 ・・・・・・・・・・ 104 (17-3) 玉造氏終焉の地 ・・・・・・・・・・ 108 (17-4) 烟田氏、中居氏終焉の地 ・・・・・・・・・・ 115 18, 常陸平氏の終焉1 ・・・・・・・・・・ 119 19, 常陸平氏の終焉2 ・・・・・・・・・・ 126

-

打田昇三の歴史余話

¥800

A5版x215P 文:打田昇三 打田昇三さんは、茨城県石岡市で今まで10年以上にわたって地元に密着したさまざまな日本の歴史物語を書き続けてきました。 その時に気が付いたちょっとした「気になる話」「面白い話」「残しておきたい話」などを短いエッセイとして残してきました。 今回そのエッセイの中168話を載せています。 この大事件のさまは後に「将門記」としてまとめられて後世に残されました。 この原文を筆者独特の知識と感性で現代の読者にもわかりやすくまとめています。 (送料無料)

-

打田昇三の私本将門記「罪と名声」

¥1,300

A5版x134P 文:打田昇三 平安時代に東国でおきた「平将門の乱」 この大事件のさまは後に「将門記」としてまとめられて後世に残されました。 この原文を筆者独特の知識と感性で現代の読者にもわかりやすくまとめています。 (送料無料) (目 次) 第一章 平将門の略歴 ・私闘の始まり 将門が迎撃される 将門が反撃を開始する 貞盛の苦衷 ・良正の画策 川曲村の戦い ・良兼の介入 下野国境の戦い 将門、伯父を見逃す 第二章 将門の上洛 ・恩赦にあい帰国 良兼の襲撃 ・敗残の将門 葦津江の遭難・弓袋山の逆襲 良兼の執念 ・密偵子春丸 石井夜討 ・貞盛追撃 第三章 貞盛の窮状 ・武蔵国庁の紛争 将門、調停に乗り出す 経基の狼狽 第四章 乱入・藤原玄明 ・常陸国庁襲撃 東国制覇の野望 ・新皇僭称 第五章 摂政忠平への書状 将平・員経の諫言 新政府の構想 京中の騒動 常陸掃討 貞盛の妻への温情 第六章 秀郷の登場 ・川口村の戦い 北山の決戦 将門の最期 将門悲傷 ・余類伏誅 論功行賞 乱後の余塵 冥界消息

-

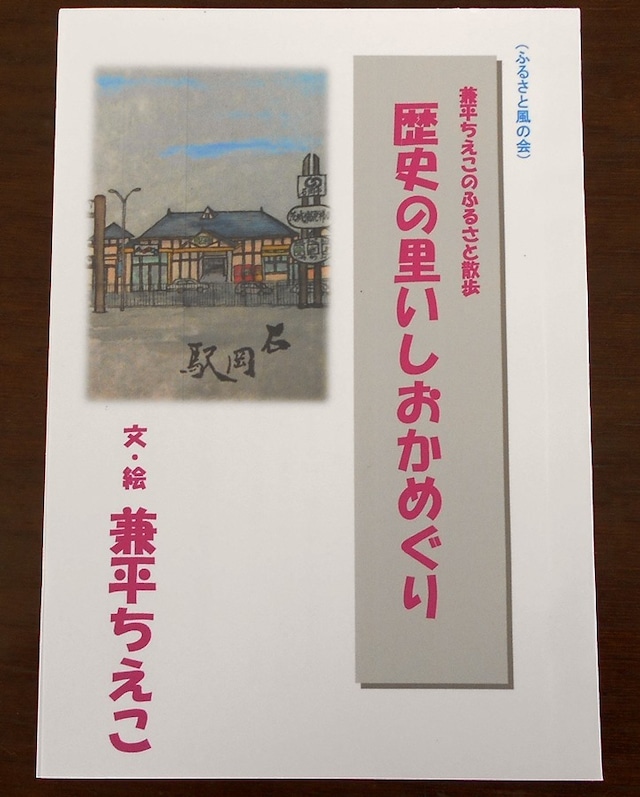

兼平ちえこのふるさと散歩「歴史の里いしおかめぐり」

¥1,200

A5版x157P 文:兼平ちえこ 絵:兼平ちえこ 石岡市歴史ボランティアの会で歴史案内人をしている筆者が、石岡市の歴史めぐりコースをまとめた案内本です。 史蹟や歴史ゆかりの地を軽快な説明文と特異な絵をふんだんに取り入れてまとめています。 (送料無料) (目 次) (一)高浜神社から北根本、田島、茨城、貝地方面を巡る 高浜神社・爪書き阿弥陀堂・舟塚山古墳と府中愛宕山古墳 萬福寺・きんちゃく石・「茨城」発祥の地・十一面観音堂 茨城廃寺礎石・茨城廃寺跡・石岡城(外城)跡 小目井・月天宮・愛宕神社、景清塚 (二)石岡市内の寺社を中心とした歴史探訪コース 石岡駅・鈴の宮稲荷神社・華園寺・常光院 北向観音堂・平福寺・日天宮・清凉寺・金刀比羅神社 昭和ロマン建築(丁子屋・福島屋砂糖店・久松商店・十七屋商店 すがや化粧品店・きそば東京庵・森戸文四郎商店) 本浄寺・照光寺・東耀寺・常陸國総社宮・常陸国府跡 石岡の陣屋門・府中城の土塁・箱式石棺・風間阿弥陀 万葉歌碑・石岡市民俗資料館・青屋神社と青屋祭 若宮八幡宮・常陸国分僧寺跡 旧千手院山門・常陸国分尼寺跡・鹿の子C遺跡 (三)柏原池、染谷、村上地区 柏原池・大乗妙典日本廻国供養碑・寶持院 染谷鹿島神社・金山池・波付岩 常陸風土記の丘・龍神山 村上佐志能神社・染谷佐志能神社

-

霞ケ浦の紅い鯨

¥1,200

脚本家・白井啓治の茨城からのふるさと物語4編です 挿絵:兼平ちえこ ・霞ケ浦の赤い鯨 ・新設柏原池物語 ・新鈴が池物語 ・潮の道余話 ・皇帝ペンギンの首飾り A5版×195ページ (送料無料)

-

詩集・寒蝉(かんせん)

¥1,500

白井啓治の詩集です。 A5幅短尺×146ページ (内容) <あなたへ> あなた 恋瀬の流れが赤く染まったら あなたの涙を流してくれますか あなた 恋瀬の流れが青く染まったら あなたの恋を囁いてくれますか あなた 恋瀬の流れが黒く染まった時 あなたは流れ星になって私の願いを叶えてくれますか 約束をください ・・・・・・・・・・・ (送料無料)

-

茨城の難読地名

¥1,200

茨城県の難読地名をその由来をさぐりまとめたものです。 A5版 約240頁 作者:木村 進 第1章:茨城県の難読地名一覧(市町村別難読地名とその読み) 第2章:茨城県の難読地名とその由来 第3章:常陸国風土記と地名 (送料無料)

-

石岡地方のふるさと昔話

¥750

石岡地方のふるさと昔話28点を収録しています。 A5版 全102ページ 著者:木村 進 イラスト絵:LaLa mosura(ララモスラ) (送料無料) ここでは石岡地方に伝わる昔話に少しアレンジを加えて「ふるさと昔話」としてまとめてみました。私たちが「ふるさと」を思うとき、そこに伝承された民話(伝承民話)が過去・現代・未来につながる架け橋になっていることに気づかされます。昔話や民話は昔から全く変わらずに伝わることはほとんどないでしょう。時には忘れられて消えてしまって、また復活したものだってあるのです。この民話が無くなった地域は心の古里もなくなってしまうことになります。故郷に残る昔話をもう一度掘り起こして読み返していただきたいと思います。 (目次) ・柏原池の美少女 ・・・・・・・・・・ 3 ・茨城童子(竜神山の鬼) ・・・・・・・・・・ 8 ・蛇の子を生んだ奴賀姫(ぬかひめ) ・・・・・・・・・・ 12 ・化け鼠と12匹の猫 ・・・・・・・・・・ 16 ・婆ヶ峰(ばあがみね)と爺ヶ峰(じじがみね) ・・・・ 20 ・常陸国分寺の雄鐘・雌鐘の伝説 ・・・・・・・・・・ 23 ・鈴ヶ池と片目の魚 ・・・・・・・・・・ 27 ・護身(ごみ)地蔵 ・・・・・・・・・・ 31 ・子は清水 ・・・・・・・・・・ 34 ・爪書き阿弥陀 ・・・・・・・・・・ 37 ・三村落城秘話 ・・・・・・・・・・ 40 ・国分尼寺の黄金伝説 ・・・・・・・・・・ 45 ・吉生(よしう)と峰寺山 ・・・・・・・・・・ 48 ・仏生寺と北向観音 ・・・・・・・・・・ 50 ・小町伝説と北向観音 ・・・・・・・・・・ 53 ・空を飛んでやってきた薬師様 ・・・・・・・・・・ 57 ・国分寺仁王門伝説 ・・・・・・・・・・ 59 ・無駄骨弥兵衛 ・・・・・・・・・・ 61 ・木間塚長者 ・・・・・・・・・・ 63 ・清涼寺の狢(むじな) ・・・・・・・・・・ 66 ・木比提(きびさげ)狐の恩返し ・・・・・・・・・・ 68 ・新池の狐 ・・・・・・・・・・ 70 ・ゴボゴボ池 ・・・・・・・・・・ 73 ・残念坂 ・・・・・・・・・・ 75 ・天狗になった長楽寺 ・・・・・・・・・・ 77 ・有明の松 ・・・・・・・・・・ 81 ・縄とき地蔵 ・・・・・・・・・・ 83 ・野々井と大蛇 ・・・・・・・・・・ 85 ・あとがき ・・・・・・・・・・ 86

-

茨城のちょっと面白い昔話

¥650

茨城地方の歴史に関する少し面白いお話を集めてみました。 A5版 全64ページ 著者:木村 進 イラスト:LaLa mosura(ララモスラ) (送料無料) (目次) ・頭白上人伝説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ・三浦杉と九尾の狐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ・岩間山の十三天狗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ・大杉神社と常陸坊海尊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ・手を継いだ河童の恩返し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 ・信太小太郎伝説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 ・金色姫伝説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 ・八幡太郎と長者伝説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

-

三愚集

¥600

小林一茶の句に夏目漱石が書を書き、小川芋銭が洒落た絵を添えて出版された三愚集を簡単な解説をつけてまとめた手作り本です。 俳句の数は27句あります。 A5横サイズ、見開き82ページ ご興味のある方に格安にて販売しております。 (送料無料)

-

筑波四面薬師と塔のある風景

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(1) A5版 x 74頁 著者:木村 進 (送料無料) 奈良時代後期から室町時代初期に、高僧徳一は都から東国にやって来た。 そして筑波山に中禅寺を建て、これを守護するため、この東西南北の四面に薬師を配した。 これが筑波四面薬師である。 筑波山が信仰のよりどころとなっていた時はこの薬師にも多くの人々が訪れていた。 しかし時代が経つにつれて、その一部は姿を消し残っている足跡も薄くなり始めている。 その四面薬師の跡を追いかけて見ると、そこには懐かしい景色が広がり、 筑波裏山に並ぶ塔のある景色が迫ってきた。 (目 次) 筑波四面薬師を訪ねて (1)筑波四面薬師 - 菖蒲沢薬師 ・・・・・ 1 (2)筑波四面薬師 - 北面薬師(山寺)跡 ・・・・・ 5 (3)筑波四面薬師 - 東城寺(土浦) ・・・・・ 15 (4)筑波四面薬師 - 椎尾薬師(桜川市) ・・・・・ 24 (5)再び椎尾薬師へ ・・・・・ 31 塔のある風景を訪ねる (6)三重塔など美しい塔が並ぶ ・・・・・ 36 (7)雨引観音(桜川市) ・・・・・ 45 (8)富谷観音 ・・・・・ 51 (9)板橋不動尊 ・・・・・ 56 (10)来迎院多宝塔 ・・・・・ 62 その他、徳一法師の寺を巡る (11)西光院(関東の清水寺) ・・・・・ 65 (12)月山寺(桜川市) ・・・・・ 68

-

常陸の養蚕神社を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(2) A5版 x 53頁 著者:木村 進 (送料無料) 常陸国には日本の養蚕(蠶)神社の元となる「常陸国の三蚕神社」がある。 これらは皆、それ程大きな神社ではなく、また古くからある神社だが創建などはよくわからない。 しかし、養蚕が日本各地に広がるにつれ、養蚕を信仰する神社が日本全国に建てられた。 そしてこれらの神社はこの常陸国三神社を元社として分霊されたものが数多くある。 日本に養蚕技術がどのように伝わったのかはまだよく分かっていません。 しかし古来より絹が貴重な財産ともなっていたことは知られています。中国が絹を生産し、シルクロードを通じて世界に絹を売る一大貿易ルートが存在した頃から、日本でも絹の製法が伝わっていました。 江戸時代には日本全国に養蚕は広まり、各地の農家では米のほかの貴重な収入源として桑の木を植え、蚕を育て大切に保護してきました。 この養蚕を祀る神社は日本全国にありますが、この常陸国の三社がその元になったとも言われています。 そこで、この三蚕神社を訪ね歩いてみました。 どんな景色が見えてきたでしょうか。 (目 次) (1)金色姫伝説と常陸国の三蚕神社 ・・・・・ 1 (2)蚕影山神社(つくば市神郡) ・・・・・ 4 (3-1)蚕養神社(日立市豊浦) ・・・・・ 7 (3-2)小貝浜 (蚕飼浜) ・・・・・ 13 (3-3)館山神社(日立市川尻) ・・・・・ 17 (4-1)蚕霊神社(神栖市) ・・・・・ 22 (4-2)蚕霊山星福寺 ・・・・・ 26 (5)静神社(常陸国二の宮) ・・・・・ 29 (6)長幡部神社(常陸太田) ・・・・・ 36 (7)大桑神社(結城市小森) ・・・・・ 43 (番外1)ねこ神様 ・・・・・ 47 (番外2)石岡市イベント広場の変遷 ・・・・・ 49

-

童女の松原伝説を求めて

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(3) A5版 x 56頁 (送料無料) 常陸国風土記の鹿島郡のところに書かれている「童子女(うない)の松原」の男女の話を追いかけて見ました。 この松になってしまったという男女(那賀の寒田のいらつこ、海上の安是のいらつめ)を祀る手子后神社を巡ります。 ここから何かが見えるかもしれません。 古代鹿島郡の成立とかかわりがあったのでしょうか? 松の木になった男女の話からその裏を探ってみたくなりました。 (目 次) (1)童子女の松原(うないのまつばら) ・・・・・ 1 (2)手子后神社(神栖市) ・・・・・ 11 (3)手子后神社(石岡市)と中津川 ・・・・・ 19 (4)手子后神社-(水戸市元石川町) ・・・・・ 26 (5)手子后神社-(水戸市田島町) ・・・・・ 32 (6)手子后神社-(城里町上圷) ・・・・・ 33 (7)手子后神社と古墳(1) ・・・・・ 40 (8)手子后神社と古墳(2) ・・・・・ 43 (9-1)手子后神社と古墳(3) ・・・・・ 46 (9-2)十二所神社(水戸市牛伏) ・・・・・ 50 (10)手子后神社と古墳(4) ・・・・・ 53

-

府中六井と養老の滝伝説

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(4) A5版 x 50頁 著者:木村 進 (送料無料) 常陸府中(石岡)は酒の名所でもありました。そこには街を潤す豊富で良質な湧き水があったのです。 この湧き水を府中六井といって大切にしてきました。しかし水道の発達、開発により湧き水も水量が大幅に減り、また多くが枯れてしまいました。 これらの井戸(六井)は必ずしも六ヶ所とは限らなかったようですが、かつて栄えた府中(石岡)の泉を探し巡ってみました。 石岡には関東養老の泉といわれる「親は諸白、子は清水」という伝説が残されています。こちらも同時に探って見たいと思います。 (目 次) (1)府中六井(1)-杉の井 ・・・・・ 1 (2)杉の井と茶屋場 ・・・・・ 4 (3)府中六井(2)-石井の泉 ・・・・・ 8 (4)府中六井(3)-小目井 ・・・・・ 12 (5)府中六井(4)-室ヶ井と景清 ・・・・・ 17 (6)府中六井(5)-鈴負井 ・・・・・ 20 (7)府中六井(6)-野々井と大蛇 ・・・・・ 22 (8)総社のおみたらし ・・・・・ 25 (9)村上のおみたらし ・・・・・ 29 (10)筑波六井 ・・・・・ 32 (11)尾花散る師付の田井 ・・・・・ 34 (12)井白の泉 ・・・・・ 38 (13)養老の滝伝説-子は清水 ・・・・・ 39 (14)養老の滝伝説-その意味するもの ・・・・・ 43 (15)なま(鮮魚)街道と子は清水 ・・・・・ 47

-

民族芸能と祭り

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(5) A5版 x 98頁 著者:木村 進 (送料無料) 日本全国には変わった祭りや風習が残されています。 この石岡地方周辺でも、各所で伝えられ守られてきたこれらの祭りや風習があり、全て伝統芸能というように考えてよいと思います。 しかし、意外に知られていない物が多くあり、その中には民俗学的にも大変興味深いものが散見されます。 ここではそれらの祭りや風習などを集めて見ました。 ここで取り上げていないものにもとても興味深い祭りなどがありますので、そちらはまたの機会に続報として取り上げてみたいと思います。 (目 次) (1)マダラ鬼神祭(桜川市雨引観音) ・・・・・ 1 (2)悪態まつり(笠間市岩間飯綱神社) ・・・・・ 24 (3)常行三昧会(行方市西蓮寺) ・・・・・ 29 (4)真家みたまおどり(石岡市真家) ・・・・・ 44 (5)じゃかもこじゃん(石岡市柿岡) ・・・・・ 51 (6)染谷十二座神楽(石岡市染谷) ・・・・・ 66 (7)木之地のみろく(石岡市木之地) ・・・・・ 75 (8)天狗土面(笠間市宍戸) ・・・・・ 78 (9)代田の大人形(ダイダラボッチ)(石岡市代田)・・ 80

-

美浦・阿見を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(6) A5版 x 72頁 著者:木村 進 (送料無料) むかし茨城郡に入るにはこの美浦村あたりから海(現霞ヶ浦)を渡ってやってきました。 常陸国風土記では茨城郡を表す枕詞に「水泳る(くぐる)茨城の国」と表しています。 美浦村は昔「日高見の国」と呼ばれていた時代があったようです。 都からやって来て北の蝦夷と対峙していた時代です。そしてここから北を目指しました。 今は鉄道や道路ができ沼地だった所には町ができ大昔を想像することもたやすくはありません。 少しでも昔の事を偲びながら美浦・阿見地方を散策してみました。 (目 次) (1)縄文時代を貝塚に見た(陸平貝塚) ・・・・・ 1 (2)物部氏の残した足跡 ・・・・・ 9 (2-1)木原の楯縫神社 (2-2)信太の楯縫神社 (3)二つの阿弥神社(阿見町) ・・・・・ 17 (3-1)阿弥神社(中郷),(3-2)阿弥神社(竹来)、(3-3)古女子神社 (4)竹来三社(阿見町) ・・・・・ 29 (4-1)竹来三社と鹿島三社 (4-2)室崎神社 (4-3)十握神社 (4-4)廻戸稲荷社? (5)弁天塚古墳 - 黒坂命古墳 ・・・・・ 39 (6)山王山古墳 ・・・・・ 42 (7)木原城跡と永巌寺(木原) ・・・・・ 44 (8)土屋稲荷神社と土浦藩土屋家 ・・・・・ 48 (9)信太小太郎伝説 ・・・・・ 51 (9-1)佐倉神社 (9-2)普賢院 (9-3)西福寺 (10)来迎院 - 苅萱姫伝説 ・・・・・ 60 (11)鹿島神社(阿見町吉原)- 御神木にやどり木・・・・・ 62 (12)予科練平和公園と武器学校 ・・・・・ 64 (13)自衛隊霞ヶ浦駐屯地 ・・・・・ 69

-

江戸崎・稲敷を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(7) A5版 x 62頁 著者:木村 進 (送料無料) 江戸崎は水辺の街です。 鉄道は通っていませんが独特の歴史が眠っていそうです。 常陸国風土記に書かれている「榎浦の津は、東海道常陸路の入り口で、駅家が置かれてゐる」とある「榎浦の津」の場所が江戸崎と考えられるのか? などと思いを巡らせて市内を散策してみました。 そこに見えてきたものは、古くからの歴史と人々の暮らしです。 (目 次) (1)江戸崎の景(茨城百景) ・・・・・ 1 (2)羅漢山 ・・・・・ 6 (3)瑞祥院 ・・・・・ 10 (4)不動院(天海僧正のいた寺、関東八ヶ壇林)・・・ 13 (5)管天寺(土岐原氏の寺) ・・・・・ 20 (6)大念寺(芦名氏の菩提寺、家康ゆかりの寺)・・・ 24 (7)鹿島神社(江戸崎) ・・・・・ 28 (8)歴史の足跡 ・・・・・ 32 (9)へっぴり坂 ・・・・・ 34 (10)吉祥院(天海が逃げ込んだ寺) ・・・・・ 38 (11)円蜜院と大聖歓喜天 ・・・・・ 41 (12)江戸崎の街並み ・・・・・ 45 (13)水辺の街 ・・・・・ 53 (14)リバーサイドパーク ・・・・・ 56 (15)稲敷の名前 ・・・・・ 59

-

浮島・阿波を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(8) A5版 x 71頁 著者:木村 進 茨城県と千葉県の県境には利根川があるが、安房国や海上国と常陸国の境地域には昔の何かが残されていそうである。 常陸国風土記に「葦原の中津の国」とも記されているこの地方だが、大昔は流れ海・香取の海などと言われた大きな内海とそこに平和に暮らしていた縄文人がいた。 そこにはどんな景色が見えてくるのだろうか。 (目 次) (1)茨城百景古渡の湖畔 ・・・・・ 1 (2)興禅寺 - 不許葷酒入山門 ・・・・・ 6 (3)景行天皇行在所跡(お伊勢の台) ・・・・・ 9 (4)浮島と製塩(広畑貝塚) ・・・・・ 13 (5)毘沙門堂 (馬渡:まわたり) ・・・・・ 18 (6)大杉神社(総本山) ・・・・・ 24 (7)安穏寺 - 常陸坊海尊 ・・・・・ 26 (8)満願寺(阿波崎) ・・・・・ 30 (9)龍神蛇神 ・・・・・ 35 (10)永楽寺(阿波崎) ・・・・・ 37 (11)神宮寺 ・・・・・ 40 (12)神宮寺城跡 ・・・・・ 45 (13)高田神社 ・・・・・ 49 (14)逢善寺 ・・・・・ 52 (15)阿弥陀寺 ・・・・・ 64 (16)和田岬と和田公園(浮島) ・・・・・ 67

-

常陸国における親鸞の足跡を求めて

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(9) A5版 x 95頁 著者:木村 進 (送料無料) 浄土真宗の生みの親「親鸞」が常陸国で布教活動をしていたことはあまり知られていない。 親鸞は流罪となった越後で4年を過ごし、罪を許されてから常陸国に妻子を伴ってやってきた。 小島(おじま)、稲田などの草庵を結んで布教につとめると同時に浄土真宗の教本「教行信証」を作成しています。 常陸国の各地を回るうちにこの親鸞の足跡がひっそりと残されているのを知りました。 親鸞聖人についてはあまりにも知られていないことが多く、その存在さえ疑われたりしたことさえあります。 その親鸞聖人の常陸国における足跡を探しながら巡って見ました。 (目 次) (1) 小島草庵跡 ・・・・・ 1 (2) 稲田草庵跡(西念寺) ・・・・・ 5 (3) 大山草庵跡 ・・・・・ 11 (4) 阿弥陀寺(額田) ・・・・・ 14 (5) 法龍寺-親鸞の孫「如信」が没した地 ・・・・・ 20 (6) 願入寺(大洗)- 如信の草庵継承寺 ・・・・・ 25 (7) 報佛寺 - 嘆異抄作者唯円の開基の寺 ・・・・・ 35 (8) 大覚寺-親鸞法難の遺跡 ・・・・・ 42 (9) 明円寺(石岡市真家) ・・・・・ 47 (10) 無量寿寺(鉾田市) ・・・・・ 50 (11) 爪書阿弥陀堂(石岡市高浜) ・・・・・ 56 (12) 親鸞聖人の御経塚 ・・・・・ 59 (13) 如来寺(石岡市柿岡) ・・・・・ 62 (14) 二人の唯信房-幡谷の唯信 ・・・・・ 64 (15) 二人の唯信房-戸森の唯信 ・・・・・ 70 (16) とりのこみち(1)-善徳寺 ・・・・・ 77 (17) とりのこみち(2)-照願寺 ・・・・・ 82 (18) 光明寺(下妻)-柊道場 ・・・・・ 89

-

かすみがうら出島を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(10) A5版 x 98頁 著者:木村 進 (送料無料) 茨城県かすみがうら市は旧千代田町と霞ヶ浦町が平成合併してできた。 その前は出島村といった。 霞ヶ浦の西側は二つの入江が伸びており、ひとつは土浦市と接しており、もう一つは石岡市に接している。 この二つの入江に挟まれて霞ヶ浦に飛び出した地域を出島といった。 明治の初め頃までは霞ヶ浦の水運で結構盛んな時期もあったが、鉄道や車社会になると人の行き来が減り、取り残されたような場所となった。 バスも神立駅から1日数本しか出ていない。 しかし、訪れてみてここにもたくさんの宝が眠っていた。 (目 次) (1) 歩み崎公園 ・・・・・ 1 (2) かすみがうら水族館 ・・・・・ 4 (3) 歩崎観音 ・・・・・ 5 (4) 田伏城と実伝寺 ・・・・・ 14 (5) 南円寺 ・・・・・ 17 (6) 奉安殿 ・・・・・ 22 (7) 椎名家住宅 ・・・・・ 24 (8) 崎浜横穴古墳 ・・・・・ 26 (9) 宍倉城本丸跡 ・・・・・ 29 (10) 戸崎城跡 ・・・・・ 31 (11) レンコン田 ・・・・・ 36 (12) ナギの木 ・・・・・ 38 (13) 牛渡鹿島神社 ・・・・・ 40 (14) 霞ヶ浦を渡る牛 ・・・・・ 44 (15 )坂本九と霞ヶ浦 ・・・・・ 46 (16)坂地区二の宮 ・・・・・ 47 (17) 志戸崎地区 ・・・・・ 52 (18) 太子古墳(安食) ・・・・・ 58 (19) 宍倉平-福蔵寺 ・・・・・ 61 (20) 空也堂 ・・・・・ 64 (21) 堂山千手観音堂 ・・・・・ 67 (22) 二つの村社(1) ・・・・・ 70 (23) 二つの村社(2) ・・・・・ 72 (24) しし土手 ・・・・・ 76 (25) 成井八坂神社 ・・・・・ 77 (26) 霞ヶ浦大橋 ・・・・・ 81 (27) 柏崎素鷲神社 ・・・・・ 83 (28) 柏崎地区 ・・・・・ 88 (29) 出島の椎 ・・・・・ 90 (30) 長福寺 ・・・・・ 93 (31) 鹿島神社(田伏) ・・・・・ 95

-

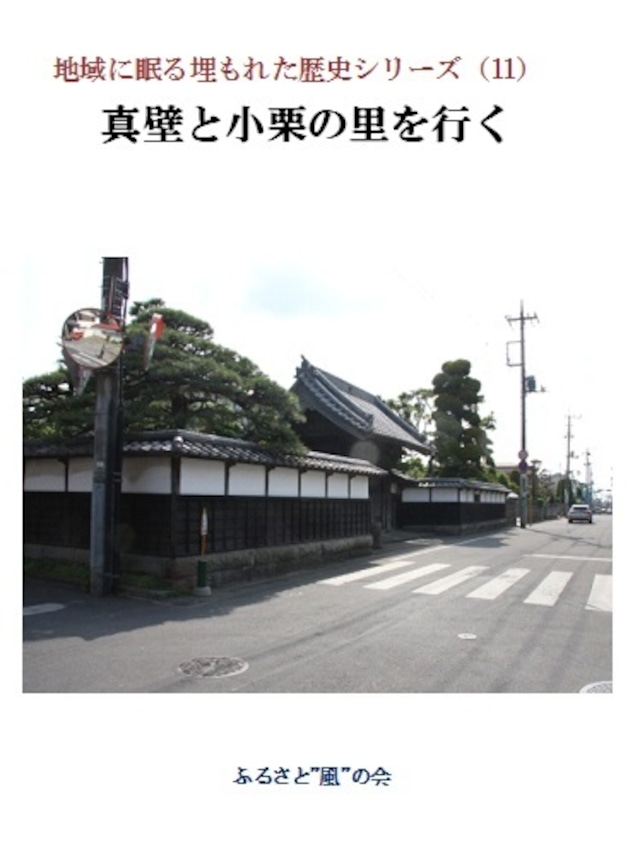

真壁と小栗の里を行く

¥600

地域に眠る埋もれた歴史シリーズ(11) A5版 x 83頁 著者:木村 進 (送料無料) 石岡から峠を一つ越えたところに真壁の街はある。 ここは3月のひな祭りと石の産地で知られ、江戸時代の建物なども残っており興味深い地域である。 しかし、なかなかこの地は歴史的にも単純でなく書き出すと調べることが多くなってなかなかまとまらない。 ここを知るには平将門、平良兼(国香の弟)、菅原道真、真壁氏、赤穂浪士の浅野家などを思い浮かべておく必要がありそうだ。 また、後ろに旧協和町地域を加えた。 ここには古代新治郡の郡衙が置かれた場所であり、その郡衙近くに小栗判官伝説で知られた小栗の里がある。 歌舞伎や浄瑠璃として演じられてきた演目であるが、この小栗地方で実際に起こった話と対比してみるとかなりおもしろいことがわかってきそうである。 あまり訪れる機会はすくない場所ではあるが、これらの少しの知識を持って歩いてみるとどこか懐かしい思いも感じることができるだろう。 (目 次) (1) 真壁氏累代の墓 ・・・・・ 1 (16) 小栗の里散策 ・・・・・ 51 (2) 五所駒滝神社 ・・・・・ 6 (17) 内外大神宮 ・・・・・ 54 (3) 真壁城址 ・・・・・ 13 (18) 小栗城跡 ・・・・・ 58 (4) 白壁と真壁 ・・・・・ 15 (19) 小栗判官伝説について ・・・ 62 (5) 伝正寺 ・・・・・ 18 (20) 小栗判官建立の太陽寺供養塔・・・ 65 (6) 真壁伝承館 ・・・・・ 21 (21) 小栗判官の供養塔と一向寺 ・・・・ 69 (7) 花の井酒造 ・・・・・ 23 (22) 西光寺 ・・・・・ 71 (8) 羽鳥天神塚古墳 ・・・・・ 25 (23) 徳聖寺 ・・・・・ 73 (9) 羽鳥地区 ・・・・・ 28 (24) 新治郡衙 ・・・・・ 75 (10) 旧筑波線真壁駅 ・・・・・ 30 (25) 新治廃寺跡 ・・・・・ 78 (11) 奉安殿 ・・・・・ 32 (26) にひばりの里 ・・・・・ 81 (12) 村井醸造 ・・・・・ 34 (13) 旧真壁郵便局 ・・・・・ 37 (14) 陣屋と街並み ・・・・・ 40 (15) 密弘寺 ・・・・・ 48